近日,材化学院电流体动力学与新材料制备团队青年教师宋文良在《细胞》(Cell)旗下刊物《创新》(The Innovation)上发表了题为“静电纺丝喷头——可见世界和‘不可见’纳米微观结构之间的桥梁”(Electrospinning spinneret: A bridge between the visible world and the invisible nanostructures)的评论综述文章。宋文良为该论文的第一作者,9001cc金沙以诚为本为第一单位,材化学院余灯广教授、韩国科学技术院Bumjoon Kim教授、东华大学纤维改性国家重点实验室廖耀祖教授为共同通讯作者,材化学院研究生唐昀昕为共同作者。

2021年,金沙官网本科生常淑月(目前在浙江大学攻读研究生)用“猪鼻子”圈住两篇SCI的报道登上微博热搜,然而网友惊讶道:我连热搜都没看懂?那么“猪鼻子”纳米结构里到底有什么奥秘呢?本文从传统电纺设计的局限、纺丝头的仿生元素以及所得纤维的应用前景三个方面介绍了“猪鼻子”纳米结构背后的电纺仿生设计策略。

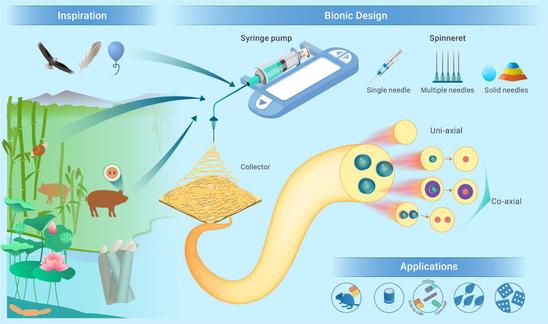

纳米结构与器件是纳米科技的前沿发展阵地,静电纺丝技术可以实现各种复杂纳米结构“自上而下”的单步直接制备,而纺丝头的结构又在纤维的制备过程中有着不可或缺的作用。近年来,静电纺丝技术的仿生设计元素受到了人们的重视,比如模仿竹截面、猪鼻子、海中蛏子结构的同轴静电纺丝设计,模仿金字塔贝壳形状的无针纺丝喷头设计以及模仿莲蓬形状的多针纺丝设计。这些纺丝技术所制备出的非传统形态纤维为我们提供了广泛的应用途径:中空纤维有利于物质扩散,在催化、超级电容器和电池等领域表现出优越性能;芯鞘结构将治疗和诊断成分都集成在同一纤维中,实现了载药和功能的组合性;iii)芯鞘结构通过与目标污染物的大面积接触,可为环境领域治理提供多级过滤系统;具有特殊多针或无针纺丝头的静电纺装置可以提高生产率,获得精细的纤维形态控制。“猪鼻子”具有“一鞘内含分裂双芯”的结构,代表了一种相伴而不相邻的空间关系,在自然界中广泛存在。从“猪鼻子”获得灵感,所设计出的纺丝头可制备出具有一鞘双芯且分离的纳米纤维,具备巨大的载药控释和生物医用潜力。

该项研究工作得到科技部中韩青年科学家交流项目(2022-09)、国家自然科学基金(52203006)和上海市青年英才计划扬帆项目(21YF1431000)的资助。

静电纺丝的仿生学设计原理和应用示意图

论文链接:

https://www.cell.com/the-innovation/fulltext/S2666-6758(23)00009-7

供稿:材化学院